'너만 겪는 일도 아닌데 유난 떨지 마라'

유산을 하고 고통스러운 시간을 보낼 때 밖으로부터 받은 메시지이다. 기혼 여성만의 일이기도 했지만 얘기하다 보면 또 그렇게 희소성이 높은 일도 아니기에 공감을 얻기란 더욱 어려웠다. "그래도 지금 셋이나 키우고 있잖아." 이제 그만 좀 하라는 말은 위로인 척 책망을 곁들여 던져진다. 그 시선을 받아들이니 나도 내편을 들어 줄 수 없게 되었다.

' 일어난 사건을 되돌릴 수는 없지만, 사건이 남긴 심리적 외상은 '나 여기 있소'를 끝없이 외친다. 그 외침에 반응해야 한다. 애도가 필요하다. 모든 상실은 애도해야 떠나보낼 수 있다. 남이 잊으라고 해서 그냥 잊혔다면 그것은 잊은 것이 아니다. 반드시 ' 나 여기 있소!' 하고 돌아온다...애도하지 못한 과거는 반드시 오늘의 고통으로 돌아온다' P38

아버지이자 어머니였던 어머니를 잃고 쓴 놀랍도록 진실한 애도의 글이다. 나는 늘 의아했다. 사람들은 정말 괜찮은걸까? 경험해 보지 못한 일이지만 아버지가 어머니가 돌아가셔도 살아남아 살아가는 일은 정말 가능한 것일까? 상을 치르고 며칠 후에 출근하는 일이 가당키나 할까? 그렇게 살아내는 사람들을 보며 상상만으로도 무너지는 나만 나약한 인간인 거 같았다.

' 침대에 누워 까만 시간을 혼란스럽게 보내고, 새벽 다섯시에 정신이 번쩍 들었다. 사흘 전 이 시간에 동생 전화를 받았다. "엄마 돌아가셨어." 나는 당황하지 않았다. 울지 않았다. "지금 몇시야?" "다섯 시야." 그 다음에 내가 뭐라 말했더라.... 전화가 올 것 같았다. 새벽마다 전화가 올 것 같다. 엄마 돌아가셨어. 엄마 돌아가셨어. 돌아버릴 것 같았다. 글을 쓰고 싶었다. 엄마 장례식과 엄마의 삶을 쓰고 싶었다.' p30

캄캄한 시간과 공간. 되살아나는 오감이 끌어당기는 기억의 늪에서 글쓰기라는 밭줄을 부여잡고 한걸음씩 걸어나온 처절한 생존의 기록이라고 볼 수 있을 것이다. 그랬던 시간, 그렇게 될 시간이 맞다.

'엄마가 없다. 엄마 방에도, 김포 요양병원에도, 김포 우리병원 응급실에도, 일산병원 응급실에도 엄마가 없다. 엄마의 몸이 없다. 그 몸은 어디 갔을까? 엄마가 죽었다는 것은 엄마의 몸이 없다는 것, 여기 없다는 것이다. '여기'란어디지? 여기, 내가 있는 곳. 나의 세상' p41

엄마를 만질 수 없고 화면 밖의 엄마를 볼 수 없고 전화기 없이 대화할 수 없고 엄마 냄새를 맡을 수 없고 엄마가 해주는 걸 먹지 못한다. 그런 삶을 살고 있다. 그래도 견딜만 하다. 비행기를 타고 가면 한국에 엄마가 있으니까. 이 세상의 범위는 넓다. 지구의 어느 곳에라도 있으면 있는 것이다. 상실을 모방한 삶이 나의 까만 시간에 도움의 손길이 되어줄까? 알 수 없다.

살기 위해 쓴 글, 엄마의 존재를 확인하기 위해 시작한 글이지만 책으로 나온 이유는 죽음을 짊어지고 있으며 죽음을 사는 이들을 위함이다.

'우리 모두 언젠가는 엄마를 잃은 사람, 아버지 없는 사람인데, 쓸 수 있는 내가 써야겠다. 나라도 얘기해야겠다. 부모를 잃는 것은 어마어마한 일이고, 그렇게 쉽게 아무렇지 않게 살아지는 것이 아니라고 말해야겠다. 빨리 정상화되지 않았어도 된다고, 얼마간 미친년이었어도 된다고...내 안에 아직 다 울지 못한 어린아이에게 충분히 시간을 주고 허용해 주며 나와 연결된 당신에게도 그러자 하고 싶다.' p134

덕분에 나는 그럴 수 있을 거 같다. 열 세살 아버지를 잃고 저자가 들었던 "울지 마라. 너희 아버지 천국 가셨다. 좋은 곳에 가셨는데 왜 우느냐?" 라는 말에도 울 것이다. 울고 또 울어 애도를 완성하거나 종결하려 하지 않고 애도의 길, 인생의 길을 걸어가는 이들의 손을 잡고 함께 울고 싶다.

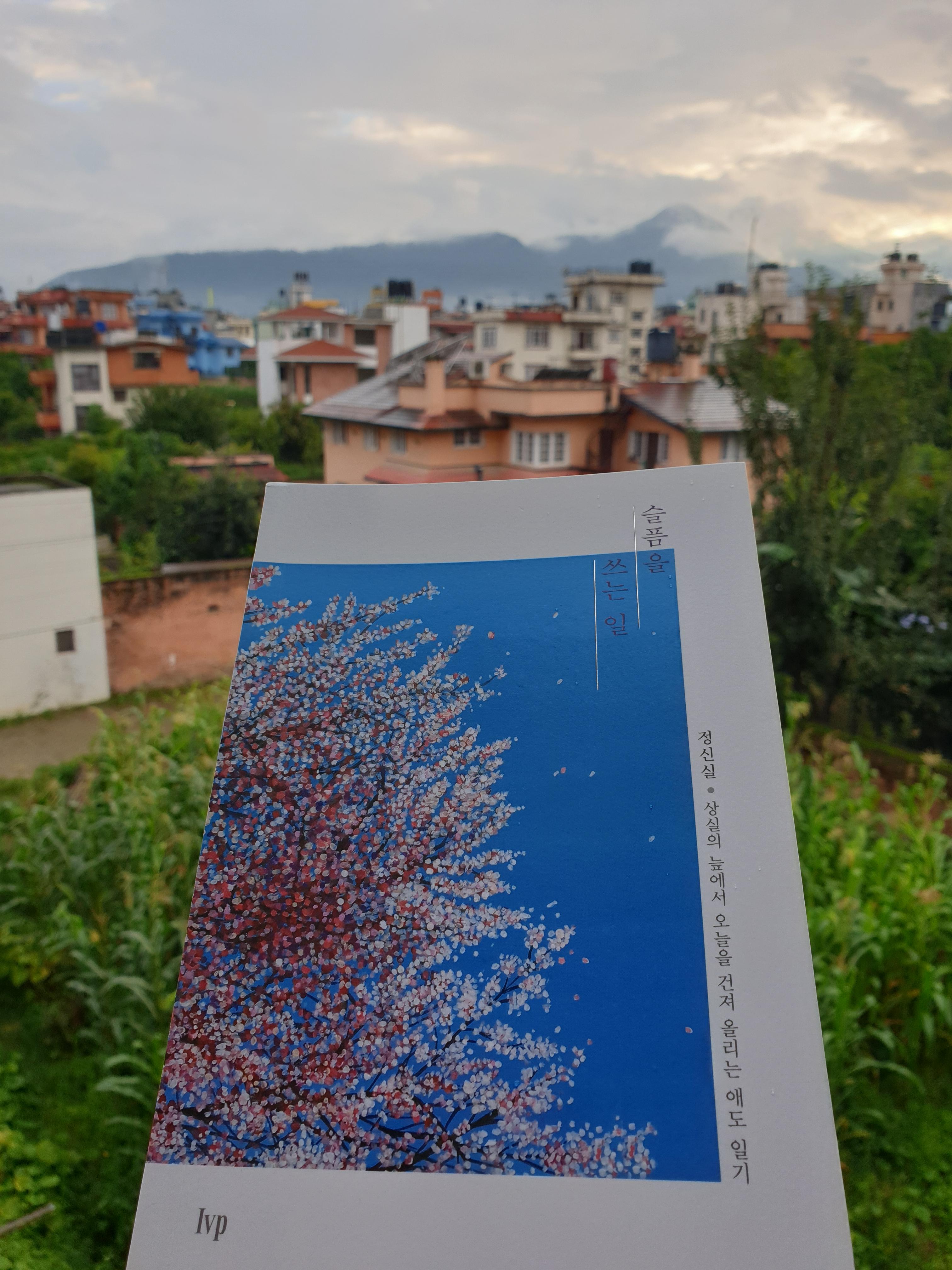

#슬픔을 쓰는 일 #정신실 #IVP

'내 손 잡아주는 당신_ 책' 카테고리의 다른 글

| [내가 나를 치유한다] 서론 - 자기 인식 (0) | 2022.12.21 |

|---|---|

| 끊어진 관계 다시 잇기- 래리 크랩 (0) | 2022.08.26 |

| 수치심 - 커트 톰슨[중년에 꼭 만나야 할] (0) | 2022.03.01 |

| 주님, 나이 드는 것도 좋군요 -베르나데트 맥카버 스나이더 (0) | 2022.01.15 |

| 헝거 - 록산 게이 (0) | 2021.08.10 |